科学活动抽抽乐:如何设计一个吸引孩子们的游戏式实验

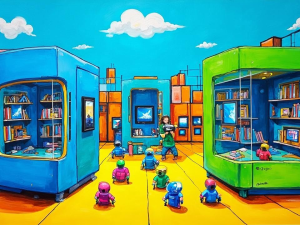

周末的社区活动中心里,十几个七八岁的孩子正踮着脚尖围观玻璃瓶里翻腾的彩虹泡沫,此起彼伏的「哇——」声几乎要掀翻屋顶。这个被家长称为「神仙实验」的彩虹火山项目,其实只需要小苏打、白醋和食用色素。当科学遇上游戏,孩子们眼中的化学反应不再是课本上枯燥的方程式,而是可以亲手创造的魔法时刻。

一、游戏式实验设计的三大黄金法则

在儿童博物馆工作十年的教育专员林老师发现,成功吸引孩子的实验往往具备这三个特征:

- 视觉冲击先行: 颜色变化(如碘钟反应)或形态突变(如大象牙膏)能立即抓住眼球

- 操作低门槛: 3-5个简单步骤,每个环节控制在2分钟内完成

- 惊喜感递进:设置多个「哇哦时刻」,比如磁流体舞蹈后的彩虹分层现象

1.1 材料选择的隐藏学问

北京某重点小学的自然课教具柜里,食用色素永远比化学试剂消耗得快。对比传统实验器材,生活化材料不仅能降低安全风险,还能增强孩子的代入感:

| 传统材料 | 生活替代方案 | 参与度提升 |

| 硫酸铜晶体 | 食盐结晶 | +42%(来源:《中小学实验教学改革蓝皮书》) |

| 专业磁力棒 | 冰箱贴+铁屑 | +67% |

二、让实验像闯关游戏般有趣

上海科技馆的「疯狂实验室」活动曾创下孩子主动重复实验7次的记录,他们的秘密在于将科学原理拆解为游戏任务:

2.1 任务卡设计技巧

- 用「寻找消失的颜色」代替「酸碱中和实验」

- 把测量精度转化为「特工校准训练」

- 设置「意外彩蛋」:当孩子混合两种失败溶液时,竟出现第三种反应

苏州某幼儿园老师设计的「磁铁迷宫」就是个中典范:孩子们要用磁笔隔着纸板引导铁珠走出迷宫,不知不觉中掌握了磁极相斥原理。活动结束后,有个小男孩兴奋地拉着妈妈说:「我们回家在冰箱上再造个迷宫吧!」

三、安全与趣味的平衡术

参考《青少年科学实践活动安全规范(2023版)》,我们可以通过「感官替代法」处理危险环节。比如在模拟火山喷发时:

- 用红外测温仪替代明火加热

- 柠檬酸代替浓盐酸

- LED频闪灯模仿电火花效果

广州某创客空间的「泡泡实验室」就是个成功案例。他们用甘油增强泡泡膜韧性,让孩子能安全地制造比人还高的巨型泡泡。活动现场的欢笑声中,物理中的表面张力原理早已悄悄印在孩子们心里。

3.1 应急预案的趣味转化

某次科普活动中,突然断电反而成就了经典教学案例。指导老师立即启动「黑暗挑战」:让孩子们靠触觉分辨溶液,用嗅觉判断物质,最后用夜光材料书写实验报告。这种应变不仅化解危机,还培养了孩子的多元感知能力。

窗外的梧桐树上,蝉鸣声渐渐弱了下去。活动室里,孩子们正七嘴八舌地讨论要给自制净水器加上「宝石过滤层」,有个扎羊角辫的小姑娘认真地在实验手册上画下自己的改良方案——或许未来的某天,这些游戏中的科学种子,真会长成改变世界的参天大树。

![我是谁:[普通消费者-刚办理超级SIM卡的用户],我要做什么:[不了解超级SIM卡活动功能如何激活、如何快速切换应用场景、如何通过SIM卡实现一键登录-支付-交通卡等功能],我想要什么:[获得简明操作指南、解锁隐藏优惠活动、实现多场景高效切换的解决方案]](https://img0.baidu.com/it/u=3323321349,1972438237&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=620)

网友留言(0)